В течение последних лет заболеваемость гемолитической болезнью новорожденного (ГБН) в Российской Федерации сохраняется на одном уровне и составляет 0,6–1%. При этом перинатальная смертность при ГБН составляет 0,037‰, занимая 5-е место среди причин [1, 2].

В настоящее время идентифицировано более 60 антигенов эритроцитов, способных обусловить образование антител [3]. Однако тяжелые формы изоиммунизации вызывает главным образом антиген D резусгруппы и несовместимость по факторам АВ0. С 1960-х годов распространенность D-ассоциированной гемолитической болезни плода и новорожденного снизилась благодаря успешной профилактике материнской резус-сенсибилизации путем введения иммуноглобулина человека антирезус Rho[D] [4].

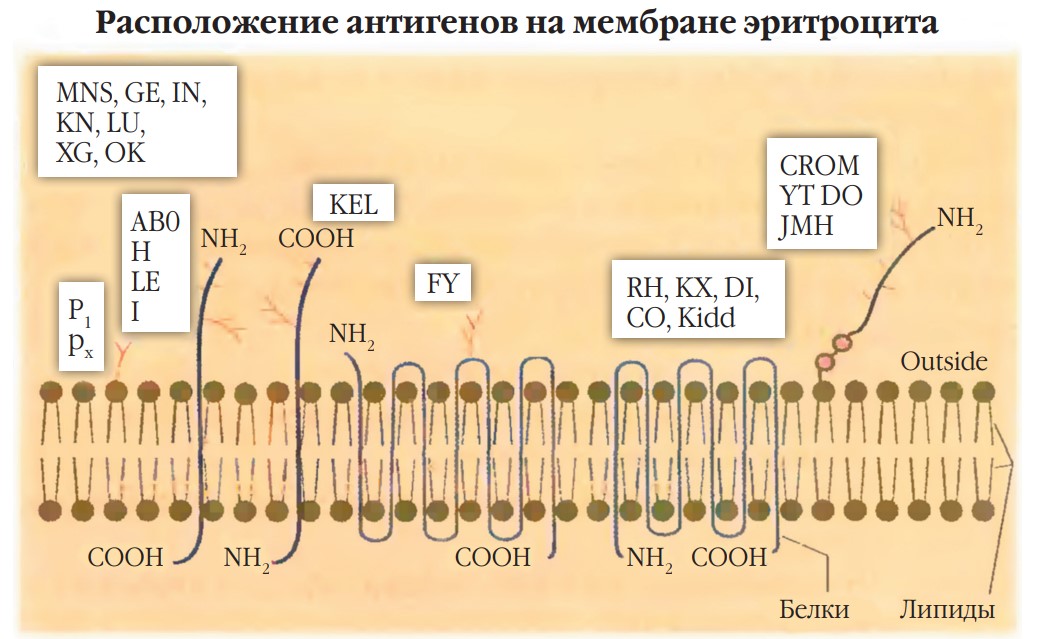

Существует большое число других минорных антигенов (АГ), которые представлены протеинами (Кидд, Диего, Колтон), гликопротеинами (Kell, MNS, Гебрих, Люьеран) и гликолипидами (H, Le, I) [5].

Клиническое значение различных АГ эритроцитов неодинаково и выражается в способности аллоантител к данным АГ вызвать гемолиз в организме реципиента. Несовместимость по АГ этих систем может также обусловить изосенсибилизацию, которая является причиной тяжелых гемолитических реакций и гемолитической болезни плода и новорожденного (ГБПиН). Поэтому изучение антигенного профиля эритроцитов и выявление возможной аллосенсибилизации имеет первостепенное значение в трансфузиологии и акушерской практике [5].

Кell-сенсибилизация может быть одной из причин тяжелой анемии плода.

Система антигенов Kell содержит 35 антигенов, из которых наиболее значимыми являются Kell-1 (К) (наиболее иммуногенный, встречается лишь у 9%) и Kell-2 (к) (менее иммуногенный, встречается у большинства) [6]. Индекс сенсибилизации населения по фактору Kell составляет 18%, из них 9% – первичных реципиентов (после гемотрансфузии), и 9% – первично беременных [7]. Rh- и Kell-иммунизация прогрессирует по-разному, поскольку антитела против Kell-АГ обладают дополнительной способностью подавлять предшественников эритроцитов в костном мозге [6]. Это указывает на отличительную особенность ГБПиН по системе Kell – тяжелая анемия у плода, вызванная не только гемолизом эритроцитов, но и супрессией кроветворения плода [5]. Из-за этих причин (гемолиз фетальных эритроцитов и угнетение процессов эритропоэза) проявление гемолитической болезни плода имеет более тяжелое течение [5, 6].

Однако лечение ГБП как при Rh-, так и при Kell-изоиммунизации идентично и включает в себя внутриутробное переливание крови (ВПК) плоду.

ак как настоящие протоколы ведения беременности не подразумевают тестирование беременных на АТ к минорным антигенам (в т. ч. Kell), иммунологический конфликт по системе Kell представляет особую сложность для диагностики.

В данной статье мы хотим познакомить вас с клиническим случаем изоиммунизации по Kell-фактору, с формированием отечной формы гемолитической болезни плода, а также с внутриутробной и постнатальной коррекцией гемолитической анемии.

Пациентка К., 31 год, группа крови B(III) Rh(+), Kell(-), группа крови мужа А(II) Rh(+), Kell(+). Поступила в Клинический госпиталь MD GROUP на Севастопольском из Клинического госпиталя ИДК – Самара. Соматически и гинекологически не отягощена.

Данная беременность 3-я, в анамнезе двое родов:

- 2019 г. – 1-е преждевременные оперативные роды на сроке 33–34 недели беременности. Антенальная гибель плода. Преэклампсия. Мертвый мальчик, 2140 г / 45 см. При гистологическом исследовании плаценты: фетоплацентарная недостаточность, данных за гемолитическую болезнь плода нет.

- 2020 г. – 2-е своевременные оперативные роды. Живая девочка, 3046 г / 51 см, Kellотрицательная. Однако в течение всей беременности в крови у пациентки определялись Kell антитела в титре 1:1024, но никакого патологического влияния на плод эти антитела не оказали (предполагаем, что в 1-ю беременность плод был Кell-положительный и именно тогда появились антитела к Kell-фактору, 2-й ребенок был Kеll-отрицательный, поэтому и не происходило разрушение эритроцитов антителами).

- 2023 г. – 3-я беременность (настоящая) велась согласно клиническому протоколу «Резус-изоиммунизация. Гемолитическая болезнь плода». Титр антиэритроцитарных АТ составлял 1:512. Вторая половина беременности осложнилась ОРВИ, проведена антибактериальная терапия. В 25–26 недель беременности титр антиэритроцитарных АТ составлял 1:1024, по данным УЗИ в КГ ИДК-Самара выявлена водянка плода: выраженный асцит, гидроперикард, отек мягких тканей плода, V max. СМА 70 см/сек (зона А), выставлен диагноз: «Беременность, 25–26 недель. ГБП, отечная форма. Изоиммунизация по Kell-фактору, пациентка переведена в Москву, в КГ MD GROUP на Севастопольском».

В КГ MD GROUP выполнен кордоцентез, внутриутробное переливание отмытых эритроцитов (ЭМОЛТ) (опер. бригада: зав. отделением пренатальной диагностики А. В. Мамаева, врач УЗИ О. А. Самсонова). Анализ пуповинной крови перед переливанием: Нв = 29 г/л, Нт = 9,2%. Перелито 70 мл. ЭМОЛТ, получен результат пуповинной крови после процедуры: Нв = 104 г/л, Нт = 29,4%. Выполнен анализ группы крови плода: B(III) Rh(+),

Kell (+).

Спустя неделю, в 26–27 недель беременности по данным УЗИ асцит разрешился, однако V max. СМА 50,4 см/сек (зона А), повторно проведена процедура кордоцентеза, внутриутробного переливания ЭМОЛТ. Анализ пуповинной крови перед переливанием: Нв = 72 г/л, Нт = 21,7%. Перелито 80 мл отмытых эритроцитов, получен результат пуповинной крови после процедуры: Нв = 137 г/л, Нт = 40,2 %.Через 3 недели на сроке 29–30 недель беременности по данным доплерометрии: V max. СМА 56,8 см/сек (зона А). Выполнена 3-я процедура кордоцентеза, внутриутробного переливания отмытых эритроцитов (ЭМОЛТ). Анализ пуповинной крови перед переливанием: Нв = 87 г/л, Нт = 25,4%. Перелито 100 мл отмытых эритроцитов, получен результат пуповинной крови после процедуры: Нв = 148 г/л, Нт = 43,7%.

В 33–34 недели беременности, учитывая рост показателей V max. СМА до 50,4 см/сек и отягощенный акушерский анамнез (антенатальная гибель плода в сроке 33 недели), принято решение об оперативном родоразрешении. Выполнено чревосечение по Джоэл – Кохену, кесарево сечение в нижнем маточном сегменте (врач – акушер-гинеколог, гл. врач Т. О. Нормантович), за головку извлечен живой недоношенный мальчик весом 2120 г, ростом 44 см, оценка по шкале Апгар 7/8 балла, Сильверман 2/3 балла, Нв = 124 г/л, Нт = 37,3%, билирубин = 58 мкмоль/л, в родильном зале введен «Куросурф». Ребенок переведен в ОРИТН, где находился 4 суток, из них 13 часов на ИВЛ, далее на самостоятельном дыхании. По данным УЗИ гидроперикарда нет, значимого асцита нет, показаний для заменного переливания крови нет, проведена фототерапия. Далее, в возрасте 4 дней, ребенок переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 2-й этап выхаживания (зав. отд. И. М. Донин), где на 23-е сутки, в связи со снижением гемоглобина до 69 г/л, выполнена гемотрансфузия, после процедуры Нв = 124 г/л. В возрасте 34 суток в удовлетворительном состоянии ребенок выписан с весом 2605 г, ростом 50 см.

Данный клинический случай показывает, что тестирование на минорные АТ во время беременности может быть полезным для своевременной диагностики изоиммунизации и ГБП, особенно в случае антенатальной гибели плода в анамнезе. Выявленная изоиммунизация по Kell-фактору у данной пациентки и тщательный ультразвуковой мониторинг, несмотря на фульминантное течение заболевания, позволили выявить ГБП и провести 3 процедуры кордоцентеза, внутриутробного переливания ЭМОЛТ, что позволило добиться благоприятного исхода беременности и постнатального периода.

Несмотря на то что основным методом лечения ГБП при Kell-изоиммунизации сегодня является кордоцентез и внутриутробное переливание ЭМОЛТ, мы с надеждой ожидаем результатов пилотных исследований (применение ингибиторов неонатального Fcрецептора-FcRn), которые помогут внедрить новые методы лечения Kellассоциированной ГБПиН [9].

Литература

- Коноплянников А. Г., Тетруашвили Н. К., Михайлов А. В., Адамян Л. В., Артымук Н. В., Башмакова Н. В., Белокриницкая Т. Е., Гагаев Ч. Г., Долгушина Н. В., Косовцова Н. В., Крутова В. А., Курцер М. А., Малышкина А. И., Маркова Т. В., Павлович С. В., Панина О. Б., Панова И. А., Савельева Г. М., Серов В. Н., Сичинава Л. Г., Шмаков Р. Г., Филиппов О. С. Резус-изоиммунизация Гемолитическая болезнь плода : клинические рекомендации.

- Касаткина Е. В. Иммунологические показатели здоровья детей младенческого возраста, перенесших гемолитическую болезнь новорожденных: автореферат дисс. ... канд. мед. наук, 2011.

- Володин Н. Н., Курцер М. А. Гемолитическая болезнь плода и новорожденного: диагностика, лечение, профилактика : учебное пособие / Москва : РНИМУ им. Н. И. Пирогова, 2020. 92 с.

- Ling L Estimation of hemolytic disease of the newborn in the United States from 1996-2010 // Am J Obstet Gynecol, 2021.

- Минеева Н. В. Группы крови человека. Основы иммуногематологии / 2-е издание, переработанное и дополненное, Спб., 2020.

- Carpenter MC. Current Insights into K-associated Fetal Anemia and potential treatment strategies for sensitized // Transfusion Medicine Reviews, V. 38 2024.

- Устьянцева Н. Ю. Опыт ведения беременности при Келл-конфликте у резусположительной женщины // Лечение и профилактика. Том 9. № 2. 2019. 8. Jun-Bo SunSun, The prenatal intervention of pregnancy complicated with anti-Kell isoimmunization: a review // The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 2019. 9. Mattaloni SM. Clinical significance of an Alloantibody against the Kell Blood Group Glycoprotein // Transfusion medicine and Hemotherapy, V. 44, 2017.

- Акушер-гинеколог